Le mensuel "L'histoire" (www.histoire.presse.fr) est publié par la société d'éditions scientifiques, 4, rue du texel, 75014 Paris.

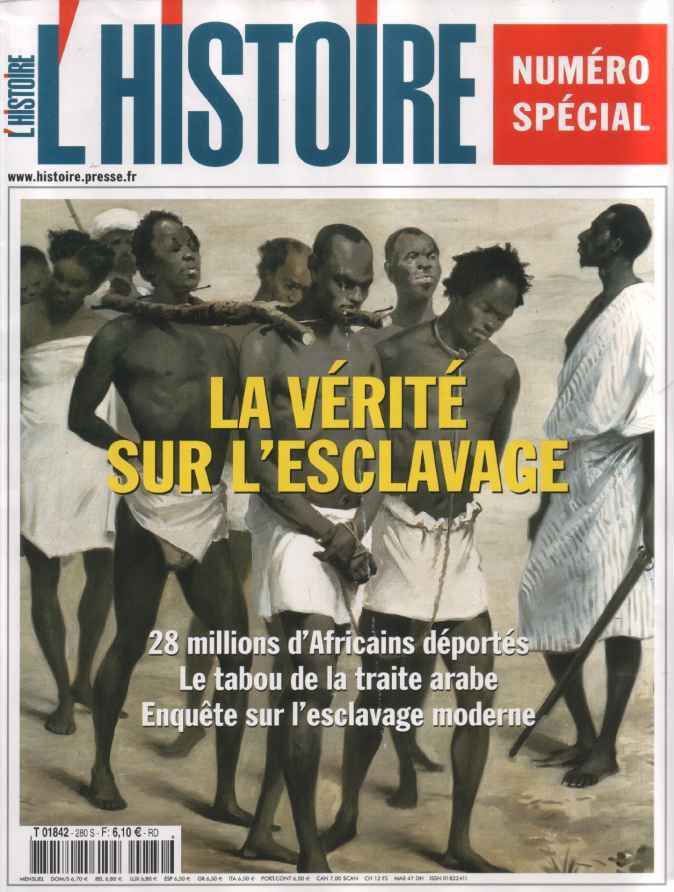

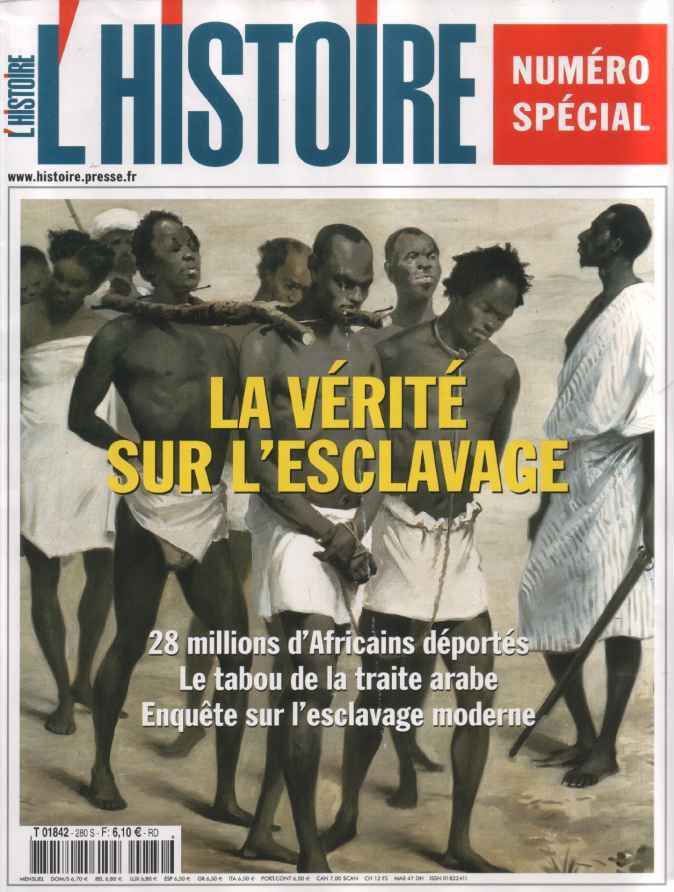

Ce numéro 280 Spécial contient un dossier de 44 pages sur l'esclavage, dont un article de 8 pages "La traite oubliée des négriers musulmans".

Extrait :

L'AUTEUR

Olivier Pétré-Grenouilleau

est membre

de l'Institut

universitaire

de France. Il

vient d'achever

Les Traites

négrières. Essai

d'histoire globale

(a paraître

chez Gallimard).

La traite oubliée des négriers musulmans

Entre le VIIe et le XIXe siècle, environ 17 millions d'Africains ont été razziés

et vendus par des négriers musulmans. Un épisode aujourd'hui méconnu, resté tabou.

Il s'agit pourtant du plus grand trafic d'hommes de l'histoire.

La traite* négrière est inévitablement associée au grand trafic

transatlantique organisé à partir

de l'Europe et des Amériques,

qui a conduit à la déportation d'environ

11 millions d'Africains en Amérique (cf.

Philippe Haudrère, p. 56). C'est oublier,

d'abord, les traites internes, destinées à

satisfaire les besoins en main-d'œuvre

de l'Afrique noire précoloniale. Elles

auraient pourtant concerné, si l'on applique les méthodes de Patrick Manning, au

moins 14 millions de personnes1. C'est

oublier ensuite les traites « orientales »,

qui alimentèrent en esclaves* noirs le

monde musulman et les régions en relation avec ses circuits commerciaux.

Ces traites sont mal connues. Leurs

évaluations chiffrées font l'objet de nombreuses erreurs. C'est l'historien améri-

cain Ralph Austen2, le meilleur spécialiste

de la question, qui nous fournit les données les plus solides sur le sujet1 Selon lui,

17 millions de personnes auraient été

déportées par les négriers* musulmans

entre 650 et 1920.

Au total, à elles seules, les traites orientales seraient donc à l'origine d'un peu

plus de 40 % des 42 millions de personnes

déportées par l'ensemble des traites

négrières. Elles constitueraient ainsi le

plus grand commerce négrier de l'histoire.

Pourtant, mis à part les travaux - en leur

temps pionniers - de François Renault, le

sujet est le plus souvent à peine effleuré

par les chercheurs français.

Pourquoi un tel oubli ? Il existe une

tendance à dédramatiser le rôle et l'impact des traites orientales, à en minimiser

la dureté.

Cette « légende dorée » de la traite

orientale est d'une part une forme de

réaction à la « légende noire » véhiculée

par les explorateurs européens de la fin du

XIXe siècle. Leur but était d'abolir la traite

en Afrique : ils ont donc parfois exagérément noirci la réalité des traites orientales, insistant sur la cruauté des négriers.

D'autre part, la recherche se heurte

dans ce domaine à des tabous. « Pour le

moment, écrivait Bernard

Lewis en 1993, l'esclavage en

terre d'islam reste un sujet à la

fois obscur et hypersensible,

dont la seule mention est souvent ressentie comme le signe d'intentions

hostiles3. » Analysant des manuels scolaires

du monde entier, Marc Ferro écrivait en

1981, à propos d'un livre de la classe de

quatrième utilisé en Afrique francophone :

« La main a tremblé, une fois de plus, dès

qu'il s'agit d'évoquer les crimes commis par

les Arabes [...] alors que l'inventaire des crimes commis par les Européens occupe, pour

sa part, et à juste titre, des pages entières4... »

Un déni qui s'explique aussi par des raccourcis idéologiques dépassés, comme la

« solidarité » affichée entre pays d'Afrique

noire (parfois musulmans) et monde

musulman, du fait d'une commune marginalisation à l'époque de la bipolarisation

Est-Ouest, ou du sentiment de ne faire

qu'un seul dans un « Sud » défavorisé, par

opposition à un « Nord » développé.

Le tout est renforcé par des témoignages insuffisamment passés au crible de

la critique. C'est le cas de celui d'Emily

Rùete. Née Salmé bint Saïd, cette fille

du sultan de Zanzibar et d'Oman (1791-

1856) a dû quitter l'île de l'océan Indien

pour épouser un commerçant allemand,

Heinrich Ruete. Dans ses Mémoires,

publiés en allemand en 1886, elle écrivait :

« [il] ne faut pas comparer l'esclavage oriental à celui qui existe en Amérique [car, pour

le premier,] une fois arrivés au terme du

voyage, les esclaves sont généralement bien

traités sous tous les rapports.5 »

De nombreux facteurs ont également

contribué à minorer l'ampleur des traites

orientales par rapport aux traites occidentales. Certains tiennent à l'histoire.

La colonisation de l'Afrique noire par

l'Europe ayant suivi (d'un petit demi-siècle quand même) la fin du trafic atlantique, les deux événements

sont parfois assimilés, rendant les réalités négrières

encore plus criantes. Inversement, l'influence des pays

d'islam, pourtant parfois plus profonde

que celle de l'Europe, fut plus diffuse et

souvent plus intériorisée.

Il est vrai aussi que la traite orientale

comportait des caractéristiques qui en

réduisaient la visibilité : elle se déroulait

en partie à l'intérieur du continent africain (alors que le trafic occidental faisait

passer les esclaves d'un continent à un

autre)

(...)