Pour agrandir, cliquer dans le portrait

Le coran et l'islam, Etude historique et géo-politique > Communauté page 4

A PROPOS DE LA TURQUIE…

L’exemple de la Turquie illustre le réflexe rétrograde populaire qui découle de l'incitation à l'osmose politico-religieuse prônée par la religion musulmane.

Pour tous ceux et celles qui connaissent le monde arabo-musulman, l’attitude modérée et démocratique des ex-néo-islamistes turcs est une manœuvre grossière dictée par les impératifs politiques du moment. Recep Tayyip Erdogan, et ses complices, s’efforcent d’intégrer l’appareil étatique et d’y placer leurs pions en attendant « leur heure », celle de la grande offensive islamique contre l’Occident.

Comme tous les régimes fascistes, le nouveau pouvoir turc va, dans un premier temps, démontrer qu’il « lave plus blanc » que le précédent (le régime turc étant passablement corrompu). C’est une manœuvre populiste classique qui vise à attirer la sympathie des « petites gens ». Mais nous savons comment ces régimes évoluent par la suite : vers la dictature la plus implacable avec abolition des libertés fondamentales. C’est ce qui attend la Turquie si les « crypto islamistes » se maintiennent au pouvoir dans ce pays et c'est ce qui attend l'Europe si on laisse entrer la turquie et l'islam dans l'union européenne.

La Turquie avait pourtant été le seul grand pays musulman à s’être démarqué dans le sens d’une réelle modernisation. Les Turcs devaient ce mouvement d’émancipation à Mustapha « Kemal » (surnom signifiant « Parfait »), un brillant officier formé au sein de l’académie militaire de Constantinople. Son opposition au despotisme des sultans-califes l’avait amené à adhérer au mouvement « Jeune Turc » Union et Progrès (dirigé par le général Enver Pacha) qui renversa le calife Abdul Hamid II en 1909.

Le général Mustapha Kemal réunira une assemblée républicaine à Erzeroum et sera nommé président du nouvel état indépendant. Il forme alors un gouvernement révolutionnaire à Angora (qui devient Ankara). Il obtiendra de la France la rétrocession de le Cilicie et chassera les Grecs d’Asie mineure. Par le traité de Lausanne (23 août 1923), la république turque est instaurée officiellement.

Avec l’appui de son parti unique, le général Kemal transforme l’ancien empire ottoman en une nation moderne. Il rompt catégoriquement avec les traditions musulmanes et fait abolir le califat en 1924. Il se tourne vers l’Europe en faisant adopter le code civil suisse par son pays. En 1935, il fait promulguer une loi imposant le nom de famille (patronyme), se nommant lui-même « Ataturk » (père des Turcs). Le calendrier grégorien sera adopté ainsi que l’alphabet latin.

Ataturk émancipa les femmes turques en leur octroyant le droit de vote et ce, bien avant la France.

Il fut un « dictateur éclairé » et, par ailleurs, un « dictateur malgré lui ». A sa mort, en 1938, c’est le président du conseil – Ismet Inonu, son compagnon de lutte et son seul véritable ami – qui lui succède.

Ataturk avait montré l’exemple de ce que pouvait être une véritable tentative de modernisation et de laïcisation d’une société musulmane. Mais il n’a pas vécu assez longtemps pour mener son œuvre à terme. Mort à l’âge de 58 ans, il a laissé une œuvre politique inachevée que ses successeurs ne parviendront pas (ou ne voudront pas) à parachever. Petit à petit, le régime politique turc sera gangrené par la corruption et le travail de sape des autorités musulmanes. L’œuvre d’Ataturk est à présent sur le point de disparaître.

Cet exemple démontre par ailleurs qu’une société musulmane ne peut se débarrasser de ses tares ancestrales que par la volonté d’un régime « fort » capable de se maintenir longuement au pouvoir. Vouloir laïciser un régime musulman sans passer par une phase transitoire de dictature militaire relève de l’utopie. Les Américains commencent à s’en rendre compte dans les pays où ils prétendaient installer des systèmes « à l’Occidentale » (Afghanistan, ,Iraq,…) sans tenir compte de l’énorme inertie et de l’anachronisme qui est propre aux sociétés musulmanes, sociétés où la religion est beaucoup trop imbriquée dans les mécanismes socio-politiques.

Pour agrandir, cliquer dans le portrait

L’un des portraits officiels du président Mustapha Kemal Ataturk, fondateur de la Turquie moderne (1880-1938). S’il avait vécu vingt années de plus, il aurait peut-être réussi à parachever son œuvre et à débarrasser définitivement son pays de l’influence délétère de l’islam.

D’une certaine manière, le despotisme islamique n’a fait que s’inscrire dans un contexte historique que les spécialistes désignent sous le nom de « despotisme oriental ». C’est le nom que l’on donne aux gouvernements autoritaires qui furent observés – et que l’on observe encore – dans les pays de l’ « Orient traditionnel », cette partie du monde qui va de l’Afrique du Nord jusqu’aux confins de la Chine.

Dans le despotisme oriental, l’Etat s’incarne dans un monarque ou dans un « chef » dont les pouvoirs sont justifiés par un support religieux. C’était le cas pour les Pharaons égyptiens, tout comme c’est encore le cas pour les roitelets du pétrole (entre autres exemples). Le monarque oriental est maître de la vie et des biens de ses sujets. Sauf en ce qui concerne la classe sacerdotale (celle des religieux), la notion de privilège est à peu près ignorée : tous les sujets sont soumis de façon à peu près égale à l’autorité du «chef suprême ». C’est le « service du prince » qui établit les distinctions sociales, non la naissance ou la richesse, et l’individu qui tient sa fortune et sa situation de la faveur du maître est toujours à la merci d’une disgrâce qui le renverra dans le néant (au propre ou au figuré).

Le fait que l’Etat se résume dans le « prince » a de grandes conséquences : la personnalité du despote en place est un élément majeur de l’évolution politique, laquelle se caractérise généralement par la succession de «grands règnes » séparés par des périodes d’instabilité. L’histoire de la Mésopotamie - des temps les plus lointains à nos jours – est une parfaite illustration de ce mécanisme politique. En Irak, le dernier « grand règne » fut celui de Saddam Hussein. L’Orient dit « traditionnel » est, par excellence, la terre des révolutions de palais, des querelles de clans et des crises dynastiques. La prochaine de ces crises devrait affecter l’Arabie Saoudite et les émirats arabes.

|

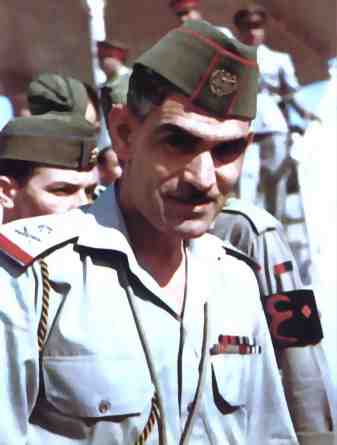

Le

pouvoir royal irakien fut renversé en 1958, à l’issue

d’une révolution sanglante. C’est alors le général

Kassem qui s’installe à la tête de la

nouvelle république. |

Le plus déroutant, pour un Occidental, c’est sans nul doute le fait que cette instabilité politique chronique est associée à un parfait immobilisme structurel. Les empires se font et se défont sans que la structure sociale en soit affectée. Cela est dû au fondement religieux qui empêche l’évolution des règles économiques et sociales. C’est particulièrement vrai dans les pays qui subissent une forte influence islamique.

Dans ces sociétés héréditairement figées, l’individu n’est qu’un rouage sans grande importance de la machine collective. Hérodote notait déjà, non sans étonnement, que : « Jamais un Perse ne prie pour lui mais pour toute la nation et pour le roi, il se regarde comme compris dans le vœu général ». Cette attitude de négation du « moi » se retrouve encore aujourd’hui chez les musulmans. Cette fusion de l’individu dans la collectivité – incarnée par un roi ou par une communauté religieuse – est caractéristique de la société orientale. Elle s’oppose radicalement à la vision « individualiste » des Occidentaux. Ce clivage remonte à l’antiquité. Chez les Grecs anciens, le « cordon ombilical de la communauté » avait déjà été rompu. Cette rupture fut transmise aux Romains puis au reste de l’Europe.

Le « despotisme oriental » est donc propre à certaines régions du monde. D’aucuns ont fait remarquer qu’il s’agissait d’une aire géographique où se pose en permanence le problème de l’eau. C’est ainsi que Wittfogel parle de « sociétés hydrauliques » où l’agriculture de subsistance, conditionnée par l’irrigation, suppose l’existence d’un régime autoritaire, organisateur et dirigiste. Pour Karl Marx, il s’agit de sociétés rurales à très faible niveau technique, vivant en vase clos et pour lesquelles la cellule de base est demeurée la communauté villageoise ou la « tribu ». Dans ces microcosmes sociaux, la division du travail n’existe guère qu’entre l’homme et la femme, ce qui empêche l’apparition de classes sociales telles qu’elles existent en Occident. On n’y rencontre guère que trois castes : celle des religieux, celle des hommes et, tout en bas, celle des femmes et des enfants.

Cette courte analyse permet de comprendre la relation qui existe entre les structures sociales traditionnelles – elles mêmes conditionnées par le contexte géographique – et certains systèmes socio-politiques. Dans un tel cadre, la religion constitue le ciment qui maintient l’édifice social debout, quels que soient les évènements.

Le Coran a été spécifiquement rédigé dans cette optique, comme l’avaient été auparavant les textes hébraïques qui avaient permis de rassembler des tribus disparates en une véritable « nation juive ». Sans le Coran, les tribus arabes – qui n’avaient de cesse de se faire la guerre – n’auraient jamais pu s’unir et partir à la conquête des territoires environnants puis du reste du monde. Le Coran est donc, bel et bien, un instrument de pouvoir.

Les notions de « pouvoir » et de « conquête » sont indissociables de l’islam. C’est une réalité qui est évidente pour tous les historiens sérieux. Par voie de conséquence, la notion de « despotisme » est également inhérente à la religion musulmane. Dans le cas de la Turquie, le « despotisme oriental » des sultans a fait place, pendant près d’un trois quart de siècle, au « despotisme éclairé » d’Ataturk et de ses disciples. Ce fut l’un des « grands règnes » de l’histoire ottomane et, selon la loi cyclique qui vient d’être évoquée, la Turquie devrait entrer à présent dans une période d’instabilité plus ou moins longue. C’est l’une des raisons qui s’oppose à son entrée dans l’Union européenne.

C’est en 1921 que le général Riza s’installa au pouvoir à Téhéran après avoir renversé la dynastie qadjar qui régnait sur l’Iran depuis 1787. Riza prend alors le nom de Pahlavi et se proclame chah (empereur) en 1925. S’inspirant des réformes d’Ataturk, il travaille à faire sortir l’Iran de son anachronisme. Pour en faire un Etat moderne, il le dote d’une administration régulière. L’enseignement est laïcisé et les communications améliorées par une politique de grands travaux publics. S’étant rapproché de l’axe « Allemagne-Italie-Japon », il doit abdiquer en 1941 à la suite d’une intervention anglo-soviétique.

Son fils, Muhammad Riza Pahlavi, lui succède et obtient, en 1942, que soient garanties l’intégrité et la souveraineté iraniennes. Après la guerre, il devra lutter contre la sécession des Azéris (favorisée par l’URSS) et contre la subversion communiste interne du parti Tudeh.

A partir de 1953, après avoir mis fin aux tentatives de nationalisation des pétroles iraniens du premier ministre Mossadegh, le chah s’engage de plus en plus ouvertement aux côtés des Etats-Unis. En 1959, l’Iran se lie aux USA par un pacte de défense mutuelle. Mais l’Iran avance peu sur le plan du développement et les religieux chiites profitent du mécontentement populaire pour fomenter une « révolution islamique ». La France gaulienne, peu favorable aux Etats-Unis, donnera asile à l’ayatollah Khomeyni et favorisera ainsi le renversement du régime en place et l’ instauration d’un fascisme islamique.

Les Occidentaux, qui n’entendent pas grand chose aux réalités du monde arabo-musulman, sont en grande partie responsables de l’instabilité qui règne au Proche-Orient et de la montée en puissance de l’intégrisme musulman. Après la bourde française en Iran, les Anglo-américains viennent d’aggraver encore la situation par leur intervention hasardeuse en Iraq.

Le comble, c’est que, ni l’Iran des Pahlavi, ni l’Iraq de Saddam Hussein, ne constituaient une menace pour l’Occident. Bien au contraire, ces régimes autoritaires offraient des garanties de stabilité à défaut d’être des exemples de démocratie. La véritable menace, dans cette région du monde, vient de l’Arabie Saoudite et des émirats sous influence wahhabite.

|

|