Le coran et l'islam, Etude historique et géo-politique > Patriarcat & sexualité

Les religions monothéistes,

le patriarcat

et la sexualité

L’islam, comme le judaïsme et le christianisme, est une religion patriarcale qui se fonde sur la primauté de l’homme sur la femme. C’est même la plus patriarcale de toutes les religions existantes.

Les religions primitives étaient généralement de type matriarcal. Elles établissaient leurs normes de valeur en fonction de la constitution sexuelle de la femme. Dans ces religions, la relation sexuelle est regardée comme l’accomplissement de la volonté divine et la « petite mort » (la brève perte de conscience qui accompagne l’orgasme) est interprétée comme une « révélation » (apocalypsos en grec). A ce moment-là, l’être humain devient véritablement l’ « instrument de dieu » et éprouve – dans son propre corps – l’extase de la création divine. Dans la conception matriarcale, la signification de l’amour physique est de rapprocher les « créatures de dieu » les unes des autres, de restaurer l’unité originelle du monde et de nous donner l’apaisement nécessaire pour reprendre des forces. La femme sait qu’il en est ainsi puisque dieu lui a accordé la propriété de faire naître la vie. L’enfant est la preuve vivante que dieu crée par la femme. Aussi l’amour physique est-il sacralisé dans les communautés structurées selon le mode matriarcal, des communautés qui ne connaissent guère les sentiments de pudibonderie et de culpabilité liés à la sexualité.

Dans les sociétés patriarcales, tout au contraire, l’activité sexuel est regardée comme un moyen – pour l’homme et lui seul – d’accéder au plaisir. Et du fait que l’homme ne fait aucun « sacrifice » pour accéder au plaisir charnel (ce n’est pas lui qui « enfante dans la douleur »), sa vie sexuelle est souvent tourmentée par la mauvaise conscience. Ce n’est sans doute pas un pur hasard si les pères de la psychanalyse furent essentiellement des Juifs.

Ce sentiment de culpabilité peut se traduire de deux manières : soit, comme dans les religions orientées vers l’ascèse (c’est le cas de l’islam et de certaines branches du protestantisme), par un mélange de misogynie et d’abstinence volontaire ; soit - comme ce fut le cas dans la Grèce et la Rome antiques - par une distinction entre les êtres qui dispensent le plaisir sexuel (jeunes garçons, kinèdes, hétaïres, courtisanes, maîtresses).et ceux qui assurent la descendance (épouses, mères). L’apparente « tolérance » du second système ne peut dissimuler totalement la mauvaise conscience sous-jacente, l’ambivalence morale et la schizophrénie éthique qui en sont le fondement. Ici encore, la culpabilité et la pudibonderie conditionnent le comportement sexuel. Dans la société patriarcale, il se forme une dangereuse dualité : quand l’homme « aime » (au sens sexuel du terme), il ne peut pas « respecter » et inversement. C’est là que gît le mal incurable des sociétés fondées sur des concepts religieux patriarcaux. Il se reflète dans toutes les contradictions de leur éthique.

Les religions matriarcales – qui n’ont guère résisté à l’extrême agressivité et à l’intolérance des religions monothéistes – remontaient à trois expérience archaïques de l’humanité. Les deux premières étaient vécues par les deux sexes, la troisième étant spécifiquement masculine :

1°) Le prodige de la naissance était l’expérience primordiale car l’être humain mit très longtemps à découvrir la relation existant entre le coït et la procréation. D’où la vénération de l’homme primitif pour la femme qui donnait si mystérieusement la vie.

2°) La coïncidence angoissante du cycle lunaire et du cycle de la menstruation.

3°) La séduction que la femme exerce sur l’homme, force attractive qu’il a souvent des difficultés à comprendre, même de nos jours.

Les religions matriarcales se développèrent au cours de deux phases distinctes de la préhistoire :

pendant le mésolithique (-10.000 à –5.000 environ avant notre ère), dans les groupes qui tiraient leur subsistance de la cueillette.

Pendant le néolithique (5.000 à – 3.000 environ) au sein des groupes qui pratiquaient le labour à la houe.

Curieusement, quatre formes archaïques de subsistance n’ont pas entraîné l’apparition d’une culture matriarcale : ce sont les activités de chasse et de pêche (sans apparition simultanée d’une technique de cueillette pratiquée par les femmes), de labour à la charrue, d’élevage et de nomadisme. Partout où ces types d’activité se manifestèrent, ils entraînèrent un rejet du concept matriarcal et l’apparition de religions patriarcales puis monothéistes (judaïsme, christianisme et islam).

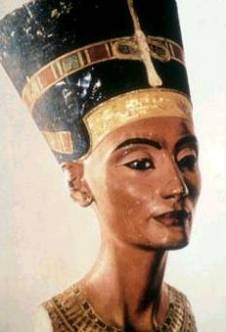

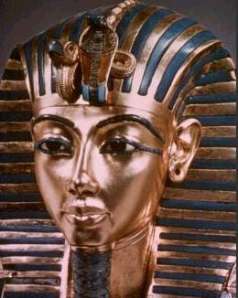

Cependant, pour être parfaitement honnête, il faut reconnaître que c’est au sein même de l’Egypte pharaonique que le concept monothéiste a vu le jour sous la forme du culte d’Aton, le dieu solaire qui ne parvint pas à supplanter le panthéon égyptien traditionnel. Et c’est très vraisemblablement une femme – la reine Néfertiti – qui fut à l’origine de cette hérésie (qui fut fatale à son mari, le pharaon Aménophis IV-Akhenaton, et à son gendre, le jeune pharaon –Toutankhaton-Toutankhamon). En fait, le culte monothéiste d’Aton (assimilé Atoum-Râ) avait vu le jour en Nubie, région d’où était originaire Néfertiti, princesse à la beauté légendaire. Il convient toutefois de noter que le culte d’Aton ne semble pas avoir eu de connotations patriarcales, du moins au sens classique du terme.

La volonté d’imposer la primauté de l’homme sur la femme vient du désir du père d’assurer une base légitime à sa lignée et ce, contrairement aux réalités biologiques qui mettent en évidence la primauté de la lignée maternelle (celle qui est inscrite dans le code génétiques des êtres humains). Or, on ne peut légitimer la lignée paternelle qu’en imposant le mariage d’un seul homme avec une ou plusieurs femmes, d’où le système polygame des juifs et des mahométans et le système monogame des chrétiens. Les sociétés matriarcales n’avaient aucunement besoin de tels systèmes puisque la mère sait toujours quels sont ses enfants, quel que soit le père.

Le buste bien connu de la reine Nefertiti (qui est conservé

au musée de Berlin)

et le couple royal Akhenaton-Nefertiti se tenant

par la main.

En réalité, c’est l’apparition de la notion de « propriété privée » qui va engendrer le système patriarcal. Dans les groupes sociaux où cette forme de propriété se développa, on vit apparaître, du même coup, l’ angoisse de l’adultère et de la jalousie mais aussi le concept selon lequel la femme (ou les femmes pour les polygames) est la « propriété » de l’homme à laquelle elle est soumise. Outre le fait qu’il blesse la vanité de l’homme, l’adultère est d’abord regardé comme un « vol ».

En Europe, le matriarcat fut le modèle social des germano-scandinaves jusqu’au début de notre ère (voir le culte de Nerthus, déesse de la fécondité, encore en vigueur au Ier siècle chez les germains de Zélande) et l’on trouvait encore des subsistances matriarcales au sein de l’empire romain vers l’an 40 de notre ère. Ce n’est d’ailleurs qu’en l’an 382 que Gratien fit interdire les Vestales et le culte de la déesse du foyer.

Au Proche-Orient, en Arabie et en Afrique du Nord, le modèle matriarcal ne s’est jamais imposé totalement chez les nomades et les marchands pour qui la notion de « biens privés » était fondamentale. Il est donc normal que ce soit dans ces régions que les thèses monothéistes, résolument patriarcales (dieu est un homme, pas une femme), aient eu le plus de succès. C’est aussi dans ces régions que le type du « dieu abstrait », sans nom et sans visage, avait le plus de chance de faire son apparition.

En effet, le dieu unique des Juifs et des arabo-musulmans n’a pas de visage, pas de consistance véritable. On dirait aujourd’hui que c’est un « dieu virtuel ». Par contre, le dieu unique des chrétiens a presque toujours été représenté avec une apparence humaine, celle d’un patriarche âgé et barbu. La différence tient au fait que pour les peuples d’Afrique, du Moyen-Orient et de l’Inde, les divinités avaient toujours été des entités « non humaines », démoniaques ou hybrides (mi homme, mi animal). Le panthéon égyptien est essentiellement composé de dieux et de déesses ayant un corps humain et une tête d’animal (ou carrément de type animal) tandis que les dieux mésopotamiens sont souvent représentés avec un corps d’animal et une tête d’homme. A cela s’ajoute des relents d’animisme africain qui permettent de concevoir des entités immatérielles capables de prendre n’importe quelle apparence. Quant à l’hindouisme, qui a été amené à subir diverses influences par le fait du commerce avec l’Arabie, la Mésopotamie et l’Afrique, Il met en avant des divinités animales et d’autres démoniaques ou fantastiques. Dans tous ces cas, les dieux et déesses n’ont pratiquement jamais une apparence humaine « normale ».

Le monde « occidental » (au sens large du terme) a, pour sa part, été influencé par la conception esthético-religieuse des Grecs (et des Romains, eux-mêmes influencés par la Grèce). En effet, l’art gréco-romain a toujours représenté les dieux et les déesses sous les traits d’hommes et de femmes normaux. Pour eux, ce sont les « qualités » de ces êtres qui en font des divinités, pas leur apparence. On leur attribue des pouvoirs extraordinaires et une existence hors du commun, sans plus. De Zeus-Jupiter à Odin en passant par Toutatis, les divinités des peuples dits « indo-européens » ont été créées à l’image des hommes et des femmes « du commun ». Il en sera de même pour les chrétiens dont la religion prendra son essor au cœur même de l’empire romain. Jéhovah sera copié sur Jupiter tandis que son « fils » Jésus sera un homme très ordinaire mais capable de « faire des miracles », un peu comme le Balder du panthéon scandinave.

Les Juifs – puis leurs « copieurs » musulmans – seront les seuls à demeurer dans la ligne du dieu impalpable, invisible, innommable et impossible à représenter. C’est l’aboutissement d’un concept qui avait commencé à se manifester avec le culte nubien d’Atoum-Râ (Aton en Egyptien). Le symbolisme se trouvait limité à un homme (pharaon) tenant le disque solaire entre ses mains. C’était le symbole de l’énergie primitive (celle du soleil) allié à celui du pouvoir temporel et spirituel (celle du souverain). Le disque symbolisait aussi la perfection.

|

|

|