Carte établie, au XIIe siècle, par le voyageur arabe Idrisi (copie datant du XIXe siècle).

Le coran et l'islam, Etude historique et géo-politique > Succession page 2

Pour les musulmans, la conquête du monde ou « djihad » (effort suprême de guerre) est partie intégrante du message de Mahomet, lequel avait - par coran interposé – promis un paradis doré sur tranche à tous ceux qui mourraient « pour la vraie foi ».

Pour les « vrais musulmans », la « guerre sainte » est un devoir incontournable puisque prescrit par le « livre inimitable ». L’islam, aujourd’hui comme hier, demeure une religion de conquête, une religion belliqueuse qui ne tolère aucune opposition.

La première tentative d’invasion de l’Europe par les troupes musulmanes eut lieu au début du VIIIe siècle de notre ère.

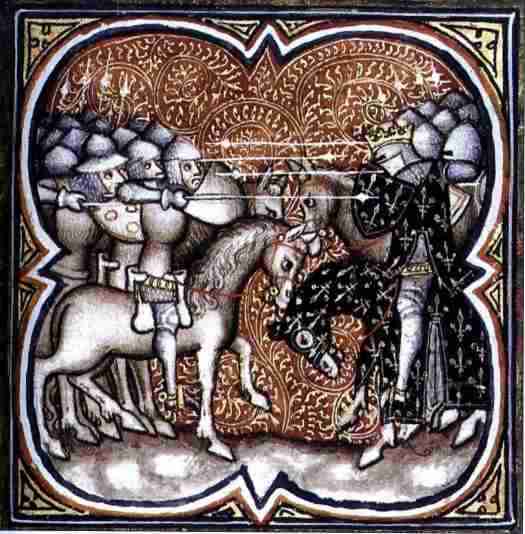

Venus d’Espagne, les arabo-musulmans avaient pris Narbonne (en 715) puis Carcassonne (en 725), cependant que Toulouse était assiégée en 720 (mais le comte Eudes, duc d’Aquitaine repousse les troupes d’al-Samah et la ville ne sera pas prise). En 724-725, les «Sarrazins » pillent la vallée du Rhône. En juin 732, Abd el-Rahman s’empare de Bordeaux et poursuit sa progression vers le Nord. Le 17 (ou le 25 octobre), il est tué au cours de la bataille qui sera livrée par les armées réunies de Charles Martel (31) et du duc Eudes. Pourchassés par l’armée du roi des Francs, leur chef ayant été tué, les mahométans furent obligés de repasser les Pyrénées. Le dernier épisode se déroula entre 732 et 739. Les musulmans qui occupaient la Narbonnaise firent mouvement vers la vallée du Rhône et la Provence. En 739, Pépin, fils de Charles Martel, s’allie à Liutprand, roi des Lombards. Devant Marseille, leurs forces réunies écrasent définitivement les musulmans, lesquels continueront cependant à harceler les villes du sud de la France par des raids maritimes (de 838 à 1197).

Par ailleurs, les pirates arabes (barbaresques) écumèrent la Méditerranée jusqu’au XVIIIe siècle. Ils tuaient leurs prisonniers ou les vendaient comme esclaves.

La bataille dite « de Poitiers » eut lieu dans la région qui avait déjà été le théâtre de la défaite d’Alaric par Clovis. Après quelques journées passées à lancer des escarmouches, Abdérame ( version francisée du nom arabe ) fit attaquer les Francs par sa cavalerie. Ceux-ci résistèrent aux charges des musulmans tandis que les Aquitains contournaient les forces ennemies et s’emparaient de leur camp. C’est ainsi qu’Abdérame – qui dirigeait la bataille de loin – fut tué en tentant de rejoindre ses troupes (ainsi que plusieurs autres chefs musulmans qui se trouvaient avec lui). Le lendemain, quand Charles voulut donner l’assaut final, il ne trouva plus personne. Les Arabes avaient pris la fuite au cours de la nuit. Parler de « bataille » est donc excessif car il n’y eut pas d’engagements de masse. La mort du chef sarrasin raviva les dissensions qui existaient parmi les chefs arabes d’Espagne et les incita à battre en retraite. On pense que c’est en souvenir de cette affaire de Poitiers que Charles aurait été surnommé « Martel », c'est à dire le « marteau ». Les Arabes, pour leur part, on donné un nom à la région où eut lieu la confrontation. Bien que leurs pertes aient été peu importantes, ils la nomment « pavé des martyrs ». Il est difficile de situer avec précision l’endroit (sans doute entre Poitiers et Tours) où eut lieu ce fait historique.

(Cliquer sur la carte pour l'afficher en grand)

Carte établie, au XIIe siècle, par le voyageur

arabe Idrisi (copie datant du XIXe siècle).

Le principal moteur de la conquête arabe fut incontestablement l’islam. Mahomet avait soumis la péninsule arabique et, dès sa mort, ses successeurs avaient entrepris de poursuivre la « guerre sainte ». En 633, ils envahissaient la Palestine et en 636, ils remportaient la victoire de Yarmuk sur les byzantins, ce qui leur ouvrait les portes de la Syrie. En 638, ils entraient dans Jérusalem et en 645, l’Egypte était sous leur domination.

L’occupation de la Mésopotamie eut lieu entre 637 et 641, en même temps que celle de l’Arménie. Quant au plateau iranien, cœur de l’empire perse, il fut progressivement occupé entre 642 et 649.

La conquête fut un instant interrompue sous la khalifat d’Ali (656-661) mais redémarra dès qu’il eut été assassiné. Le Maghreb fut soumis malgré une très forte résistance des tribus berbères. L’Afrique du nord byzantine tombe en 670 et Carthage, dernier îlot de résistance, en 698. En 705, tout le Maghreb était soumis à l’Islam dont les troupes franchirent le détroit de Gibraltar en 711. Il faudra juste deux ans à Tariq ibn Ziyad (chef berbère passé dans les rangs musulmans) pour conquérir le royaume wisigoth d’Espagne. Vers l’Est, les Arabes atteignirent les rives de l’Indus en 713 après avoir soumis l’Afghanistan. Quant à Constantinople – capitale de l’empire byzantin – elle résista à trois sièges (668, 673 et 677) avant de céder en 717.

En 732 – un siècle après la mort de Mahomet – les Arabo-musulmans furent, pour la première fois, contraints de faire marche arrière. Mille deux cents cinquante ans plus tard, ils sont repartis à la conquête du monde. Avec la même agressivité et la même détermination que jadis.

Du VIIe siècle à nos jours, les conflits entre musulmans et chrétiens (mais aussi entre musulmans et juifs) furent nombreux et meurtriers. Les plus connus sont ceux que nous nommons « croisadess » du fait que les hommes qui y participèrent ornaient leurs habits d’une croix ( d’où leur nom de « croisés »). Nous ne referons pas ici l’histoire bien connue des huit croisades et nous nous contenterons de rappeler qu’il s’agissait de véritables « guerres saintes » ayant pour objectif de chasser les « infidèles » des « lieux saints » de Jérusalem et de Palestine, éternelle terre sanglante depuis que des hommes ont eu la très mauvaise idée d’en faire une « terre promise ».

Avant même la bataille de Poitiers, Jérusalem avait été occupée par les Perses. C’était en l’an 614 et les pèlerinages chrétiens avaient dû être interrompus jusqu’à ce que les troupes d’Héraclius reprennent la ville, en 628. A cette époque, l’islam n’en était encore qu’à ses premiers balbutiements.

En 746, les intrigues byzantines provoquèrent une révolte dans la ville et, en 797, l’empereur « Karl der grosse » (Karl magnus, Charles le Grand, que nous nommons Charlemagne) dépêcha le moine Zacharie auprès du khalife Haroun-al-Rachid pour tenter de trouver un arrangement à propos de ce qui commençait à devenir un objet de dissension entre Juifs, chrétiens et musulmans. Le khalife accepta les propositions de l’empereur d’occident et lui fit parvenir de nombreuses reliques ainsi que les clefs du Saint Sépulcre et des principaux lieux de culte ainsi que de la ville elle-même (selon les annales de Saint Bertin). C’est en 803 que reliques et cadeaux (dont l’éléphant nommé Aboulahag) parvinrent à Aix-la-Chapelle et l’on sait que la plupart des émissaires avaient trouvé la mort en cours de route.

Le monde chrétien d’Occident fascinait les Arabes. C’était, pour eux, une sorte d’Eldorado où l’eau, cet « or du désert », coulait en abondance (comme au paradis promis par Mahomet dans ses « révélations »). Dès le début du IXe siècle, ils avaient tenté de s’approcher de l’Italie par la Sardaigne et la Corse. Ils installèrent des têtes de pont à Centumcellae et à Nice. Et vers l’an 852, le pape Jean VIII (dont on a dit qu’il s’agissait d’une « papesse ») appela déjà les chrétiens à combattre les « infidèles » dans une « Bella Domini » (guerre du Seigneur). En 878, des escouades arabes atteignirent Rome et profanèrent l’église Saint Pierre. Si l’on en croit les annales de Bertiniani et le Liber Pontificatis, le pape fut même obligé de payer tribu aux assaillants.

Vers 880-881, les Turcs commencèrent à faire des prisonniers parmi les pèlerins en route pour Jérusalem. Ils n’avaient cependant rien à voir avec les Arabes installés en Palestine et se comportaient encore assez humainement avec leurs captifs. Ils se contentaient généralement de rançonner les voyageurs sans leur faire de mal. La situation était très différente lorsque les chrétiens étaient confrontés aux musulmans. Gênes fut saccagée par eux en 935 et en 1002, la Sardaigne fut envahie, Cagliari occupée. La Sicile était déjà en possession des arabo-musulmans depuis quelques temps. A la même époque, Pise fut attaquée et prise à deux reprises. A chaque fois, les Arabes crucifièrent ou emmurèrent les chrétiens capturés.

En 969, Jérusalem était passée sous le contrôle du sultan d’Egypte (que l’on nommait le « Soudan »), ses troupes remplaçant celles du calife de Bagdad. C’est alors que les empereurs chrétiens de Byzance tentèrent de reconquérir l’Asie mineure, mais sans succès. Considérant le patriarche de Jérusalem comme un ennemi, les « sarrasins »(32) l’assassinèrent et massacrèrent de nombreux chrétiens par la même occasion.

Ce fut le début de terribles persécutions contre les chrétiens. Et en 1010, l’édifice dit « Saint Sépulcre » fut détruit par les mahométans. Il faudra attendre l’an 1048 pour qu’une nouvelle trêve soit conclue entre le Soudan (Egypte) et l’empereur byzantin Michel IV. La messe chrétienne fut à nouveau célébrée dans l’église restaurée du Saint Sépulcre tandis que les pèlerins occidentaux étaient à nouveau autorisés à se rendre en Palestine, moyennant le paiement de diverses taxes. Quelques années plus tard, en 1054, le schisme séparait l’église de Rome (église catholique romaine) de celle de Byzance (église orthodoxe). Avec ce schisme, débuta la querelle des « iconoclastes » (briseurs d'icones : les iconoclastes professaient que toute image devait être détruite) mais ce fut aussi, et surtout, le début de l’affaiblissement des forces chrétiennes face à celles de l’islam.

En ce moyen âge qui fut l’époque de toutes les hérésies et de tous les fanatismes, il était de bon ton de remercier dieu pour un oui ou pour un non. Et la meilleure façon de le faire était de partir en pèlerinage sur les « lieux saints ». Raoul Glaber, un chroniqueur de l’époque, nous dit que : « A ce moment presque tous ceux qui voulaient aller de l’Italie et des Gaules au Sépulcre du Seigneur, à Jérusalem, commencèrent à abandonner la route habituelle par le détroit des mers, pour passer par la terre du roi de Hongrie qui devenait pour tous un passage très sûr…Par conséquent, une multitude innombrable de nobles et de gens du vulgaire partirent pour Jérusalem… ». Le comte d’Angoulême et le duc de Verdun firent le voyage en 997, le roi Olaf de Norvège en 1003, le duc Robert de Normandie en 1032, l’archevêque de Trèves en 1038, celui de Cambrai en 1054, etc…

Après 1054, les pèlerins eurent à affronter de plus en plus de difficultés. Sur la Morava, les brigands organisés les attendaient de pied ferme. Puis ils étaient assaillis par des Bédouins qui leur volaient le peu qui leur restait et, bien souvent, les tuaient s’ils osaient résister. Et en 1070, les Turcs s’emparèrent de Jérusalem.

En ce milieu du 11e siècle, les musulmans régnaient sur trois empires :

celui des Ommïades en Espagne

celui des Fatimides en Afrique

celui des Abbassides en Asie

A Jérusalem, le calife fatimide, puis le sultan Malek-Shah maltraitèrent les pèlerins chrétiens. Une véritable guerre de religion avait pris naissance tout autour de la Méditerranée. Face à la menace qui se précisait d’année en année, les Pisans et les Génois lancèrent les premières « croisades » contre les musulmans en se rassemblant sous la bannière de Saint Pierre. La Sicile fut reprise tandis que la lutte s’organisait en Espagne. Tolède fut reconquise en 1085, Valence en 1094. C’est alors que le pape Grégoire VII envisagea de mettre sur pied une armée de 50.000 hommes et de se mettre à leur tête pour reconquérir les territoires contrôlés par les Arabes et leurs alliés.

Outre les motifs religieux invoqués par Rome, les appels à la guerre sainte furent accueillis favorablement par une population européenne qui n’en finissait plus d’avoir faim. Entre 987 et 1032 – soit moins de 50 ans – la France avait connu 43 périodes de « disette », autrement dit de famine. D’aucuns tentèrent de subsister en mangeant de l’herbe, d’autres en s’adonnant au cannibalisme (voir la chronique de Raoul de Glabre).

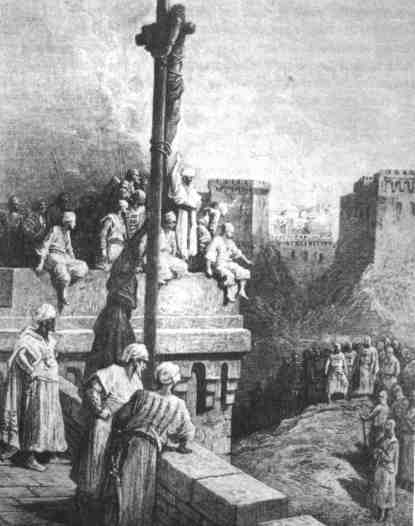

Pour Mahomet et ses disciples, Josuah (Jésus) n’avait été qu’un simple prophète et son « calvaire » était pure invention des chrétiens. Pour ridiculiser ces chrétiens qui refusaient d’adhérer au message de leur « prophète » et à la « vraie foi », il leur arrivait très souvent de crucifier leurs prisonnier et de les exposer à la vue de leurs adversaires.

Musulmans occupés à narguer les Croisés du haut

des murailles d’une ville après avoir crucifié un

prisonnier.

On pense d’ailleurs que le faussaire ayant réalisé le « Saint Suaire » conservé à Turin aurait pris pour modèle le corps d'un croisé crucifié par des musulmans (ce qui expliquerait certains stigmates physiologiques exacts, comme les pouces repliés dans les mains).

Pour beaucoup de pauvres bougres, il n’y avait que deux façons de mourir : de faim ou en allant combattre les « infidèles ». Et bien souvent, le petit peuple préféra mourir pour son dieu afin de jouir du Paradis qui lui était promis par les prêcheurs. La plupart des terroristes islamistes n’agissent pas autrement en ce début du XXIe siècle ! C’est ainsi qu’entre 1095 et 1096, on vit des milliers de gens simples, mal habillés et surtout mal armés, parcourir les difficiles chemins qui menaient vers la Palestine. Ces affamés espéraient trouver en chemin ce qui leur faisait si cruellement défaut dans leur pays. C’était sans nul doute leur principale motivation.

|

|